磷脂酰絲氨酸在巧克力制造中的乳化與口感改善作用

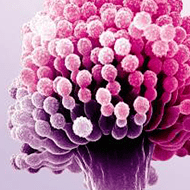

發表時間:2025-09-19磷脂酰絲氨酸(Phosphatidylserine,簡稱 PS)是一種天然存在于動植物組織中的磷脂類化合物,兼具親水基團(磷酸絲氨酸頭部)與疏水基團(脂肪酸鏈尾部)的雙親性結構,這一特性使其在巧克力制造中既能發揮高效的乳化功能,又能通過調控體系穩定性與質構,顯著改善巧克力的食用口感,成為兼具功能性與加工適用性的天然食品添加劑。

在乳化作用方面,巧克力的核心原料由可可脂(油脂相)、可可粉、白砂糖(非脂固形物,分散于油脂相中)及少量水分構成,其制造過程的關鍵在于讓非脂固形物顆粒均勻、穩定地分散于可可脂中,避免因顆粒聚集、油水分離導致體系分層或質構粗糙。磷脂酰絲氨酸的雙親性結構在此過程中發揮核心作用:其疏水的脂肪酸鏈可與可可脂中的甘油三酯分子通過疏水相互作用結合,而親水的磷酸絲氨酸頭部則能吸附于可可粉、白砂糖顆粒表面的親水基團(如可可粉中的羥基、糖顆粒的極性位點),在油脂與非脂固形物之間構建“橋梁”,顯著降低兩相界面的表面張力,這作用能促進非脂固形物顆粒在可可脂中快速分散,形成均勻的膠體分散體系,有效抑制顆粒沉降或團聚 —— 例如,在巧克力調溫階段,未添加乳化劑時,可可粉顆粒易因表面張力差異聚集形成小團塊,導致體系流動性差、后續澆注成型困難;而添加磷脂酰絲氨酸后,分散后的顆粒直徑可從數十微米降至幾微米,體系黏度更穩定,不僅提升了巧克力醬料的加工適應性(如易于攪拌、澆注),還能長期維持體系均一性,避免儲存過程中出現“起霜”(可可脂遷移至表面形成白色結晶)等品質劣變問題。

在口感改善層面,磷脂酰絲氨酸通過優化巧克力的微觀結構與質構特性,從“細膩度”“口熔性”“醇厚感”三個核心維度提升食用體驗。先是細膩度的優化:巧克力的口感粗糙感多源于非脂固形物顆粒的不均勻分布或團聚,磷脂酰絲氨酸通過高效乳化使顆粒分散更均勻且粒徑更小,入口后不會產生明顯的顆粒感,形成類似“絲綢劃過口腔”的順滑觸感。其次是口熔性的調節:巧克力的“口熔性”(即在口腔溫度下快速融化并釋放風味的特性)是其核心口感指標,依賴于可可脂的結晶形態與融化速率。磷脂酰絲氨酸作為一種天然的結晶調節劑,能與可可脂中的晶體結合,促進形成細小、均勻的β-V型晶體(可可脂的穩定結晶型,熔點接近人體體溫),減少粗大晶體的形成 —— 這類細小晶體在口腔中可快速融化,避免因晶體過大導致融化緩慢、產生“黏膩感”或“蠟質感”,讓巧克力在口中呈現“瞬間融化、不留余膩”的流暢體驗。最后是醇厚感的增強:穩定的乳化體系能更均勻地包裹可可粉中的風味物質(如可可多酚、揮發性香氣成分),延緩其在口腔中的釋放速率,避免風味“轉瞬即逝”;同時,磷脂酰絲氨酸降低體系黏度的作用,能減少口腔咀嚼與吞咽時的阻力,配合順滑的質構,使整體口感更顯飽滿、醇厚,而非干澀或粗糙。

此外,磷脂酰絲氨酸在巧克力中的應用還具備“天然性”與“協同性”優勢。作為天然存在于大豆、蛋黃等食材中的磷脂成分,其安全性已得到廣泛驗證,符合現代消費者對“清潔標簽”食品的需求,可部分替代或減少傳統合成乳化劑(如某些聚甘油酯)的用量。同時,它與巧克力中常用的其他乳化劑(如卵磷脂)存在協同作用 —— 卵磷脂雖能提升乳化效率,但單獨使用時可能帶來輕微的“豆腥味”,而磷脂酰絲氨酸的加入不僅能增強整體乳化穩定性,還能弱化異味,進一步提升巧克力的風味純凈度。

磷脂酰絲氨酸在巧克力制造中并非單純的“乳化劑”,而是兼具“體系穩定調控”與“口感精細化優化”雙重功能的添加劑:通過雙親性結構實現非脂固形物與可可脂的高效分散,解決加工與儲存中的穩定性問題;同時通過調節晶體形態、優化顆粒分布與風味釋放,賦予巧克力順滑、易熔、醇厚的優質口感。隨著消費者對食品“天然性”與“口感體驗”要求的提升,磷脂酰絲氨酸在高端巧克力、功能性巧克力(如添加益生菌、植物基巧克力)等領域的應用前景將進一步拓展,為巧克力產品的品質升級提供新的技術路徑。

本文來源于理星(天津)生物科技有限公司官網 http://www.laserengravingmachine.com.cn/

EN

EN